2018年01月06日

介護職員のメンタルヘルスをどうするか

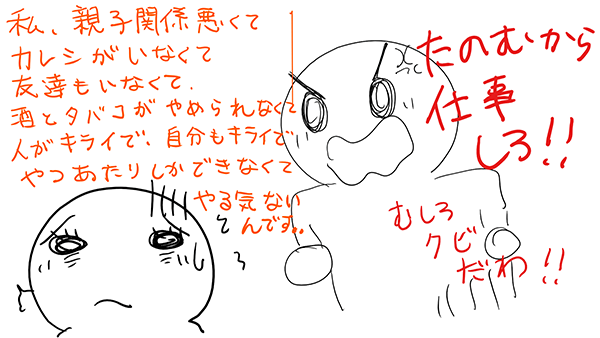

要するに管理者は『前向きに仕事に取り組んでほしい』と思ってるわけですが、現場はいろんな理由で、ネガティブになっているんです。

そこを最近はメンタルヘルスという言葉で、職場のストレスをなくそう運動になっていますが、スタッフのネガティブさは、職場よりも本人の問題が大きいように感じます。

一言でいうと、プライベートの問題です。

就職する以前の問題ということです。

・親子関係の問題

・過去のトラウマ

です。

そういったことが本人の劣等感となって、目に映るものが自分にとって嫌なものとして見えるパターンです。

認知のゆがみ、というやつです。

あとは

・発達障害とか、障害や病気の問題。

医者でない人が発達障害などの医療的な診断は下せませんが、見立ては大切です。

見立てがなければ、アプローチもできませんので。

※病気がダメだという意味ではなくて、安全に仕事をするためにどうするか、という話ですからね。

たまに『あいつは発達障害だ』とただ自慢げに言うだけで何もしない管理者がいますが、それこそ、その管理者の劣等感をなんとかするべきです。

もちろん職場のストレスをなくすために制度や仕組みを改善していくことは重要ですが、認知がゆがんだ人たちのニーズをかなえたとしても、組織は良くならないのです。

・仕事の不満も探りつつ、プライベートの問題にも関心を持つ

・カウンセリングだけでなく、アドバイスや、指導もしていく

・ダメなものはダメ、とはっきり伝える

・こうしてほしい、という基準を伝える

職員のプライベートの問題まで踏み込む必要があるのか、とよく聞かれますが、仕事ができていればそこまで踏み込む必要はないのです。

仕事ができていない人には、そこまで踏み込む必要があるんです。

踏み込まれるのが嫌なら、劣等感を出さずに、迷惑をかけずに、仕事をすればいいのです。

それでも嫌なら仕事を辞めるしかないのです。

利用者に迷惑がかかりますから。

※あまり利用者に迷惑がかかる、という表現も好きではないですが。 とにかく、文句を言うスタッフには 『仕事ですから!!!!!!』 と言うことも大事なのです。

ただし、管理者側も劣等感を克服して、傾聴のスキルを高め、発達障害や他者理解の知識を深めておく必要があります。 以上。うっしっし。

知野吉和