2019年2月2日

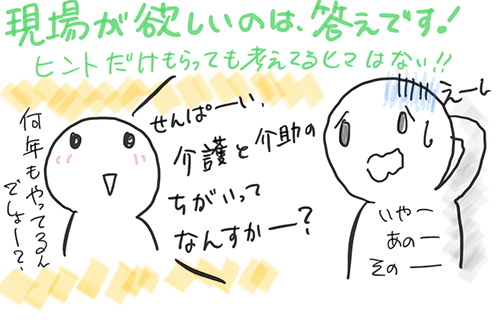

介護と介助のちがい

『介護』とは何ですか?

『介助』とは何ですか?

介護と介助の意味の違いって何ですか?

介護とは『見守ること』とか『介入して護る(まもる)こと』とか『自立支援』という哲学的、広義的な意味ではなく、狭義=もっと直接的な意味ってなんですか?

『入浴介護』と『入浴介助』の違いは何ですか?という話です。

どんなお仕事をされてるんですか?と聞かれたら『介護の仕事をしてます』とは言いますが、『介助の仕事をしてます』とは言いませんよね?

我々は、言葉にできなくとも、なんとなく違いを理解しながら、使い分けているのです。

プロを目指すなら、ここを言語化することが、プロとしての自信につながるのです。

ちなみに全国各地でしゃべらせてもらっておりますが、この問題を解けた人は2,3人でした。

はーい、今から3分考えてくださーい。。。。。。。。。。。

答えを言いまーーーーす!!。(僕の中の答えですけどね)

【介護とは】

準備、介助、後片付けの一連の流れ

【介助とは】

直接、相手を支えながら行う動作のお手伝い

介護とは、準備→介助→後片付け、の繰り返しだったのです。

狭義で言うとね。

そこに関連してコミュニケーションやら観察やら入りますが、介護の未来を考える上では、ここははっきりさせておくべき定義だと僕は考えております。

例えば、新人育成で介護業務を教える時、『介護とは、自立支援なのよ、だから尊厳を大切にね、じゃあ、ハイ!やって!』では新人は動けません。

『まずは簡単な仕事から始めましょう、浴室の掃除の手順はね、、、』というところから始まるのが、介護業務を教えるってことになると思うのです。 (その前のオリエンテーションなどで理念や根拠の教育があったとしてもね)

介護を業務として、仕事として継続可能な再現性のあるものとして考えた場合、我々が無意識に使っている言葉を意味付けして、そこから現場に必要なヒントを探ることって大事だと思うんです。

★例えば

・尊厳を守るとは、だれの何を守ることになるのか?とか

・QOLの向上とは、何をしたらQOLの向上ということになるのか?とか

・自立とは、何ができることが自立なのか?とか

・ICFの参加とは、何かに参加することなのか?本当は違う意味があるのではないか?とか

※こういうことを現場の現状に照らし合わせて考えてみるとけっこう深いものがありますよ。

介護業界は抽象的な言葉が多すぎて、介護に興味のない介護職員にとっては、非常に伝わりにくいものなのです。

介護職員のやる気の温度差、質の差があるは、言葉の解釈の差だと僕は考えます。

抽象的な言葉を見える化することが、介護現場に対応した実践教育になるのです。

うっしっし

知野吉和