2019年7月20日

助けて、と言われたら助けよう

介護施設の状況を見ていて、いつも思います。

この利用者と言われる人たちは、本当に、自分を良くしたいと思っているのか。

契約=自己選択、ということになっていますから、いちおう表面上は『良くするため』に利用しているわけです。

でも、利用者は平気に拒否をします。

職員も、良かれと思って、気を使って、なんとか良くなるようにいろんなアプローチをします。

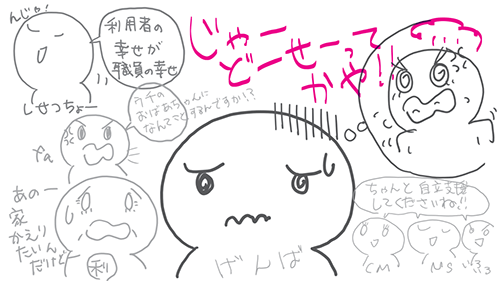

でも(一部の)利用者は『ほっとけ!』とか『うるさい、じゃま、あっち行け』と言います。

要するに拒否する利用者にとって、介護はありがた迷惑なんです。

本来の目的が果たせない職員は、当然やる気をなくします。

『じゃー好きにせいや!』と言いたくなる気持ちはわかります。

さらにつらいのが、そういう状況を知ろうとしない、上司や、家族のクレームです。

いちおうがんばって、上司が言うようにやるんだけど、そのせいでかえって利用者を不機嫌にさせ、家族からもクレームをもらい。 じゃあ、へたに関わると、けがしたり、不機嫌にされてまた家族からクレームもらうから、関わらない、動かさない方向になるのです。

デイサービスやショートなんかでは、そういう利用者がキャンセルになると、現場は大喜びです。

経営的には売り上げが下がるのですが、現場としては嬉しい、という矛盾が生じます。

しかも、上司が困った顔をするから、ざまーみろ、となるわけです。

現場としては2つの喜びになるんです。そして給料もそのままもらえるんだからラッキーです。

そもそも、利用者や家族は、『良くなりたい』という思いが本当にあるのか?

現実の多くはレスパイト=負担の軽減ですけどね。

良くなりたいと思っていない人を救うのは、むしろ罪です。と僕は考えます。

アウトリーチという言葉もありますけどね。

でも、あきらめている人や、ふてくされている人に希望を持たせるのは難しいのです。

たぶん、そこらへんの現実をしっかり見つめて、救われたい人なのか、そうじゃないのか、しっかり契約の段階で話し合いができたら、現場もプロ意識をもって関われるような気がします。

それでも何が何でも私たちは自立支援をするんです、という管理者がいれば、それはそれでいいんですけどね。

でもそんなところは少ないですよ。これも現実。

理想論ではなくて、現実から見て、誰のための、何のための自分たちの役割があるのか、特に介護業界は今さらですが、考えたらいいと思います。

現場が悪いとか、経営が悪いとか、そういう話ではなくて、日本の医療や政治を含めた、これが介護の現実。

このままだと介護職員の心の置き所がなくなるよ、という警告です。

こんな状況でもがんばってる現場の職員を大事にしてほしいものです。

うっしっし

知野吉和